やっぱり暗記といえば暗記カードだよね

英語の単語を覚えるようなときに使うやつ?

やぁーでも、作るのにかなり時間かかっちゃうよね、めんどくさいなぁ。

漢方薬の情報量をカードにどうまとめたら良いか…

誰か作ってくれないかなぁ

だれか・・・ねぇ?

ギクッ!

ご、ご要望にお答えして作りました(汗)

私は地方のドラックストアで2016年より教育担当として登録販売者試験受験者の指導を行っています。

登録販売者試験の勉強をしていて3章の漢方薬が苦手な人が多いですよね。

このブログではそれを克服でするための教材をいくつか提供していますが、この記事で紹介するのは

\「漢方薬暗記カード」/

です、受験者が自分で暗記カードを作るとずいぶんと時間がかかってしまいますよね。

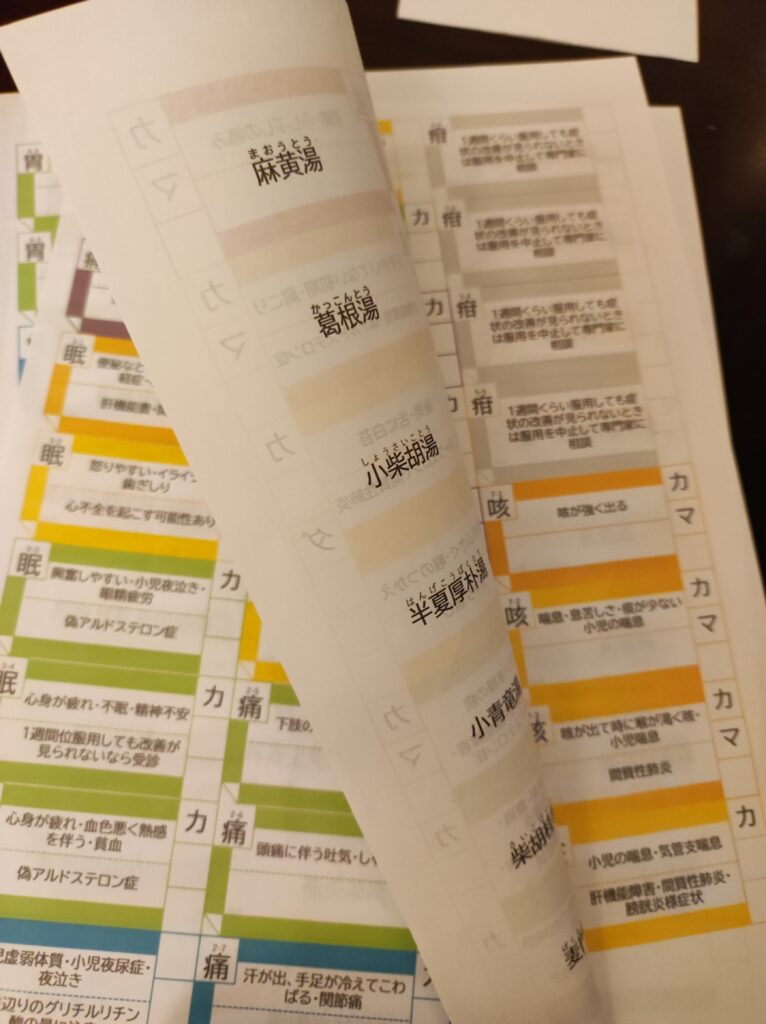

そこで今回は現役登録販売者講師の私が独自に作成した暗記カードを、データのダウンロード・印刷&カットするだけですぐに作れるようにしました。

漢方薬暗記カード作りを簡単に済ませた分、1問でも多くの過去問を解いたり、漢方薬以外の範囲の勉強をしたり、家庭のある方であれば家事や勉強以外の自分の時間に当ててもらいたいと思います。

「漢方暗記カード」ダウンロードデータ

はじめに下の赤いボタンから、漢方薬暗記カードの印刷用PDFファイルをダウンロードしてください。

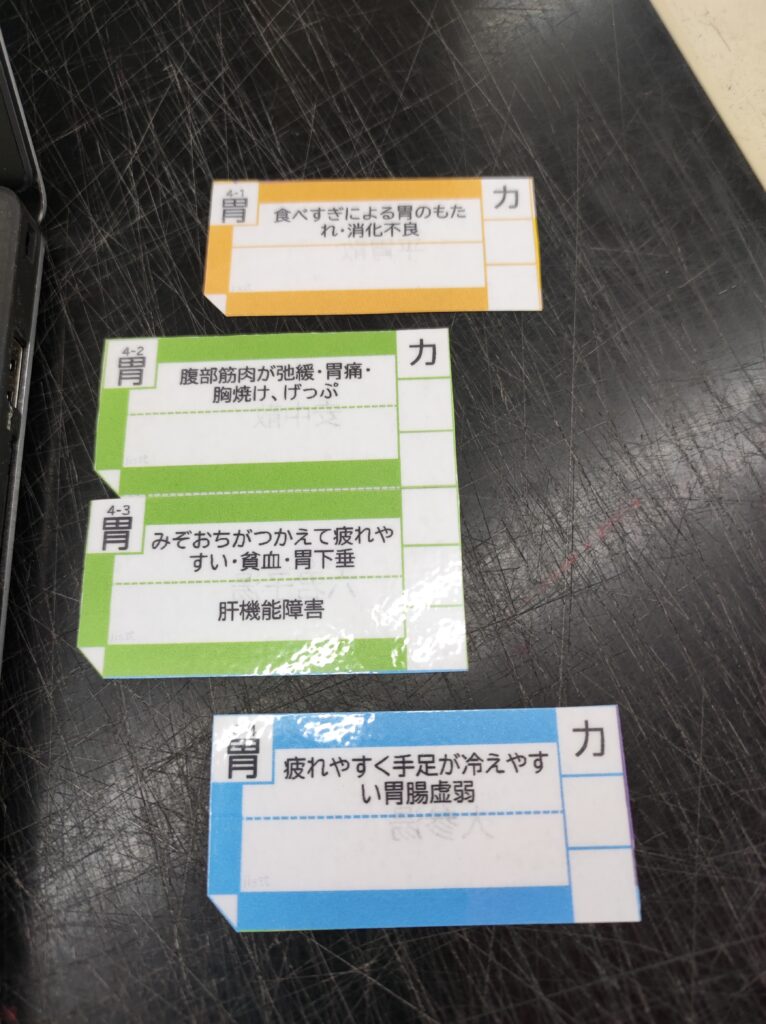

それぞれの漢方薬が対応する体力については、下の図のカラーチャートで表現しています。

| 体力充実し | |

| 体力中程度以上 | |

| 体力中程度 | |

| 体力中等度又は | やや虚弱 |

| 体力中程度以下 | |

| 体力虚弱 | |

| 体力に関係なく | |

- あくまで個人利用にお使いください。

- データの再配布、再販売、複製、譲渡、自作発言 (著作権は放棄していません)

- 無断転載はお断りいたします。

「漢方薬暗記カード」の作り方

さっそく暗記カードの作り方を説明します。

ダウンロードしたPDFデータを、A4サイズのカラー印刷で両面印刷をします。

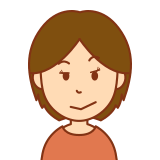

裏側の説明文の方の枠に沿ってカットします。(角を斜めにカットするとバラした時に上下を揃えやすいです)

意外とカットとか面倒なんだわ

少しシッカリ目の用紙に印刷したり、パウチなどすると使いやすくなると思います。

「漢方暗記カード」の使い方

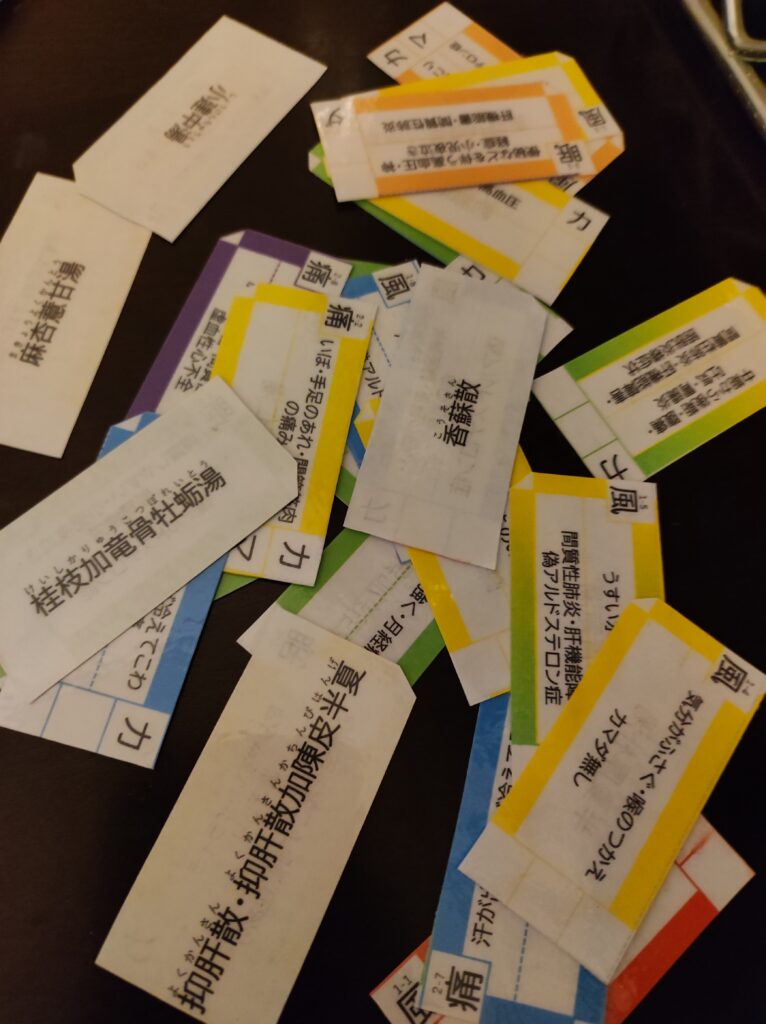

基本は単語帳のような使い方をする人が多いと思いますが、それ以外にもいろいろな使い方ができると思います。

私自身はバラバラにして使うことを1番に想定して作ってあります。

- 「かぜ薬だけ」など薬の項目ごとに集める。

- 表面だけ見て「カンゾウ・マオウ・ダイオウ」が含まれるものだけ集める。

- 表面だけ見て「体力充実~虚弱」の順に並べる。

今回作ってみて、やっぱり物理的に手で触って動かしたり並べ替えたりすることは大事だと実感しました。

文字や表などの2次元では気が付かなかったことなど、より記憶に残りやすいと感じます。

例えば、こんなふうに置いて眺めてみるだけでも「胃薬の漢方薬は4種類、そのうち体力中程度以上は1個、体力虚弱も1個、中程度以下は2個だから・・・」といつもと違った見え方がします。

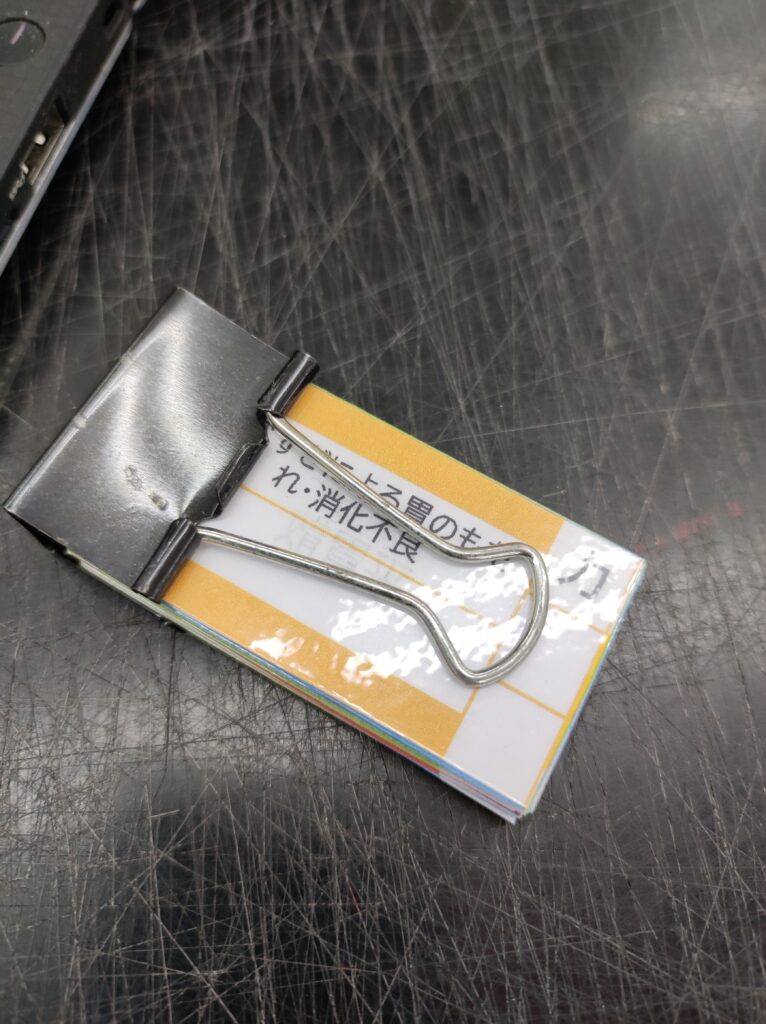

まとめる時はリングに通すのも良いですが、私はバラす前提なのでダブルクリップで2束に分けて挟んでいます。

他の漢方薬教材

このブログでは他にも漢方薬の教材を用意しています。

それぞれ使う場面が違ってくると思っています、活用してみたください。